いよいよ拍車がかかってきた少子化の問題や、講師不足、入試傾向の変化、ワークライフバランスを中心とした業務改革、DX化、家計所得の低下等、学習塾を取り巻く環境は激変しています。

そのような中、2023年の学習塾倒産件数は、過去20年間で最多となりました。

変化の激しい時代を、学習塾はどのように考えていけばいいのでしょうか?

2023年の学習塾倒産件数は過去最多

株式会社東京商工リサーチの調査によると、2023年の学習塾倒産件数は45件(前年比28.5%増)となり、2018年の42件を上回り、最多となりました。

倒産の原因別では、「販売不振」が全体の9割を占めています。

資本金別で倒産件数を見てみると、資本金1千万未満が41件で、全体の9割を占めています。

学習塾業界では、塾の多くは個人運営の塾と言われますが、現在の状況が今後も続くとすれば、今後の学習塾業界はどうなっていくのか、どんなことに取り組めばいいのか、検討しなければなりません。

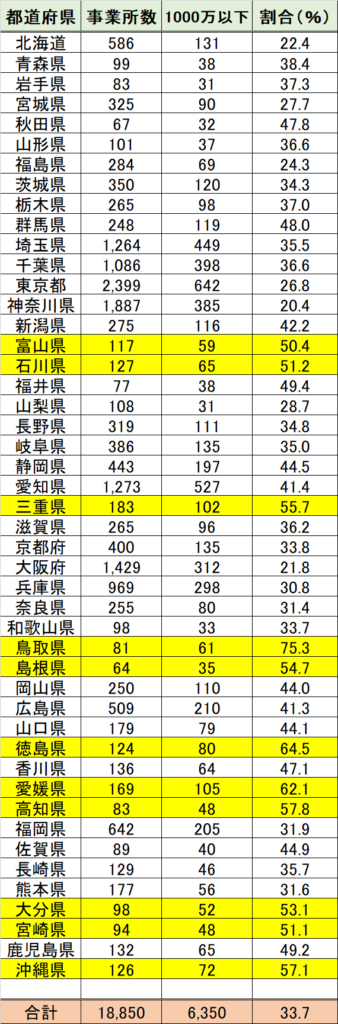

では全国に資本金1千万未満の塾は、どれぐらいあるのでしょうか?

資本金1千万未満の塾は、全国平均で全体の3割以上を占める。

5年ごとに実施される経産省の「経済センサス活動調査」では、全国の学習塾事業所数が資本金別に調査されています。

そのうち、資本金1千万円未満の事業所が全国にどれぐらいあるかを調べると、次のようになります。

全体の33%の事業所が資本金1千万未満にあたりますが、中でも50%を超えているところが、11都道府県あります(表中黄色の都道府県)。40%以上を含めると、半数近くの20都道府県になります。

これだけ多くの都道府県で、資本金1千万未満の塾の事業所が多く存在します。

では、そのような事業所を従業員数が少ない塾と仮定した場合、従業員数が少ない事業所の廃業数はどのようになっているのでしょうか?

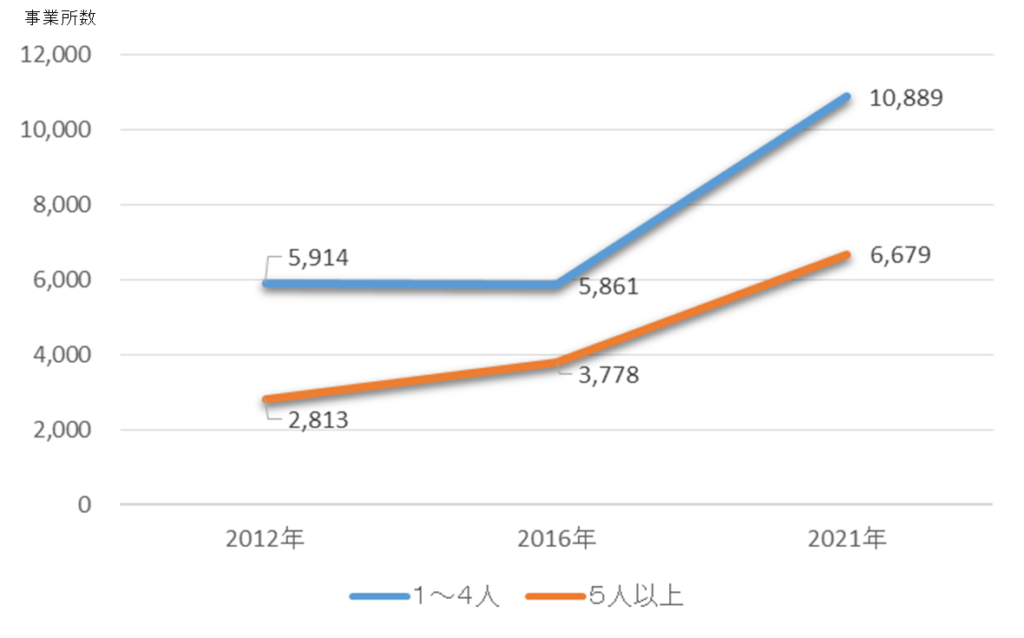

従業員1~4人の塾の廃業数は、5人以上の塾の1.6倍。

「経済センサス活動調査」から、学習塾の従業員数別廃業事業所数を調べてみると、下記のようになります。

従業員数が1~4人の事業所は、従業員数5人以上の事業所に比べ、各年とも廃業数が上回っています。

2021年でみると、従業員1~4人の事業所の廃業数は5人以上と比べ、約1.6倍となっています。

従業員数が少ない学習塾が抱えるリスク要因として、下記の点が挙げられます。

・入ってくる業界情報が少ない

・業務量が限られる

・変化に対応できない

次に、それぞれの背景と改善の方向性をみてみましょう。

従業員が少ない学習塾が抱えるリスク要因と改善の方向性

1.入ってくる業界情報が少ない

業績の良い学習塾に共通していることの一つは、情報収集に投資していることです。

各都道府県で開催される地域密着型の勉強会や、学習塾経営コンサルタントが主催するセミナー、教材会社が主催する教材展示会に積極的に足を運ぶことです。

そういった勉強会やセミナーに参加すると、その後に懇親会がよくあります。翌日には懇親会ゴルフというところもあります。

実はそのような懇親会の場こそ、鮮度の良い、参考になる業界情報が入ってきます。

「あの塾が危ない」「最近あの塾が生徒数を伸ばしている」「近隣の私立高が塾と手を組んだ」等、業績好不調の原因、地元の人間関係、新たな動き等、どれも貴重な情報です。

「時間がない」「面倒くさい」と思わず、積極的に時間とお金を投資するよう心掛けましょう。

2.業務量が限られる

塾長自身が授業をしており、隙間の空き時間でその他の業務をしている塾がほとんどです。

講師を募集しても人が集まらないため、授業をすることがメインとなりがちです。

したがって、少ない人数で多くの仕事をする、という生産性向上に向けた改善への取り組みが必須となります。

システム導入を検討するケースも多いのですが、「業務効率化」と「生産性向上」の違いをしっかり意識しておかないとうまくいきません。

2つの仕事を三人で担当していたのが、システム化により一人でできるようになったという取組みは「業務効率化」です。

もちろん、業務効率化は悪いことではないのですが、仕事量が変わりませんので、「楽になった」という印象で終わってしまいます。

一方、2つの仕事を三人で担当していたのが一人でできるようになり、且つ4つの仕事ができるようになったという取組みが「生産性の向上」です。

具体的には、例えば個別指導の時間割で振替が発生した場合でも、振替日を時間割に登録すると、システムが生徒や保護者、講師に振替メールをお知らせしてくれるだけでなく、スマホアプリのスケジュールに振替日を登録してくれるなど、一度の作業で複数の仕事を処理できる仕組みが生産性を向上させます。

そのような「生産性の向上」を視野に入れたシステム化を検討する場合、「情報同士が連携する」システムを選ぶことが重要です。

3.変化に対応できない

生徒や保護者のニーズが昔と変わってきているのに対応が遅れるケースです。

家で勉強しなくなっている生徒が増えているのに宿題を重視するとか、推薦入試を目指す家庭が増えているのに一般入試突破塾をアピールする等が当てはまります。

もちろん、塾の理念を大切にすることは重要ですが、「不易と流行」の視点で、時代がどんなに変わっても変えてはいけない不易の部分と、時代の流れに合わせて変えていく流行の部分を、冷静に判断していく必要があります。

特に、集客がうまくいかない時に変化への対応が必要です。

インスタグラムに代表されるように、文字より写真の方がメッセージが伝わる親の世代には、ポスティングで紙で見てもらう発想は受け入れられないかもしれません。

だからといって、「SNSで集客を」と言われても具体的にどうすればいいかわかりません。従業員数が多い塾は若手がやってくれるかもしれませんが、少ない塾は、まずは塾長が学ぶしかありません。

そうなると「つい後回し」になり、変化への対応が遅れます。

習慣を変える法則に「習慣=刺激の深さ×反復」というものがあります。駐車違反をして高い罰金をとられると(深い刺激)、きちんと駐車場に車を停めるようになります(習慣の変化)。

実際にSNSで集客している塾に話を聞きに行くか、その事例を紹介しているセミナーを聴くなど、自分が一番刺激を受けやすい環境を選ぶことが大切です。

\ビットキャンパスの詳細はこちら/

まとめ

従業員を増やしたくても増やせないというのが実情ですので、倒産を防ぎ、変化への対応をしていく上では「生産性の向上」を目標に動くことが重要です。

変化へ対応するには、まずは塾長に時間を生み出さないといけませんが、仕事量が減るのは本末転倒です。

エクセルで生産性を上げることもできますが、前述したように「情報を連携」させることがポイントになります。そのためには、

・散らばる情報を一カ所に集約する

・集約した情報を”再活用”できる仕組みを整える

・浮いた時間で新たな取組みを始める

ことが重要になります。

新しい情報を収集しながら上記のことに取り組むのが大変であれば、予め情報が連携するシステムを導入することを検討しましょう。

「脱皮しない蛇は死ぬ」という言葉があります。

常に変化を求める職場の雰囲気づくりを心掛けたいものです。

>>低予算で塾の生徒を増やす方法とは?SNSやブログを最大限活用しよう

\ビットキャンパスの詳細はこちら/